いつもお世話になっております。

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 営業企画室 竹迫です。

今回のお題は・・・

見え方が変わる!レンズと照明

この春新社会人になられた皆様、異動された皆様、そろそろ新生活に慣れてきた頃でしょうか。

頑張りだけでは乗り切れないフェーズに入ってくるかと思いますので、

無理せず焦らず少しずつ、健康第一でお過ごしください。

さて、前回は産業用カメラについて説明しました。

カメラ選定において、安定した明瞭な画像を映すために、

レンズ・照明の選定はポイントの一つです。

今回は、レンズ・照明選定についてお伝えします。

初心者からの視点でわかりやすく解説していきますので、ぜひ最後までお楽しみください~

01 焦点距離

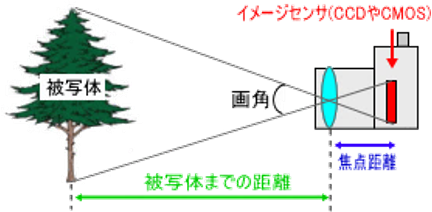

レンズの最大の役割は、光をイメージセンサーに届けることです。

それだけでなく、

どの範囲の光を、

どのぐらいの明るさで、

どのぐらい正確に届けるか

がレンズの機能の鍵です。

マシンビジョン用レンズには用途によって大きく分けて

★マクロレンズ(近接撮影)

★テレセントリックレンズ(高さがある物体を平面的に撮影)

★固定焦点レンズ(大きい視野の撮影対応)

★大型素子用レンズ(主にラインスキャンカメラ用)

の4種類があります。

レンズ選定の時、まず重要な要素は「焦点距離」です。焦点距離は、ピントを合わせた時のレンズの中心点からイメージセンサーまでの距離を指します。

焦点距離が短いほど視野が広くて、長いほど視野が狭いです。

WDはレンズの先端から対象物までの距離のことを指します。

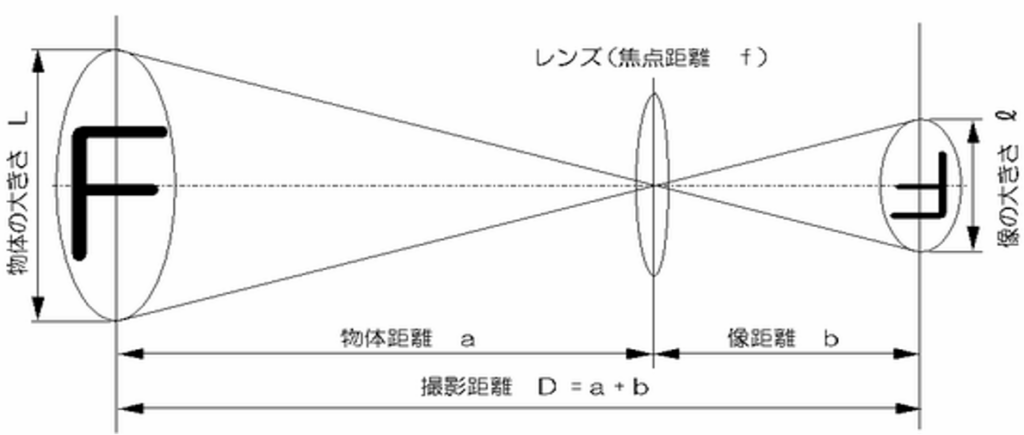

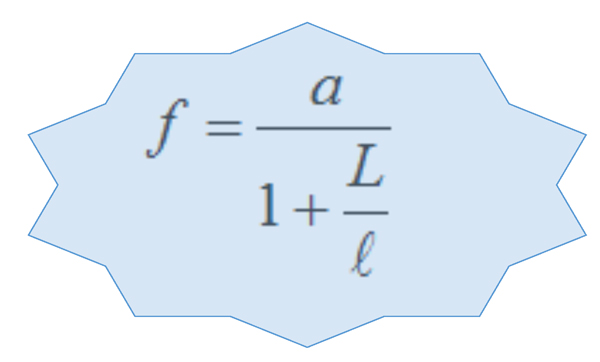

レンズの公式

WD:a(mm)

焦点距離:f(mm)

像距離:b(mm)

倍率

像の大きさ(センサーの長さ):ℓ(mm)

=画素サイズ(μm)×画素数(Pixel)

物体の大きさ(視野幅):L(mm)

レンズの公式と倍率の式を変形し、

焦点距離を求めます。

この式を使うと、

どんなレンズを選定すべきかが

計算できます。

02 性能指標

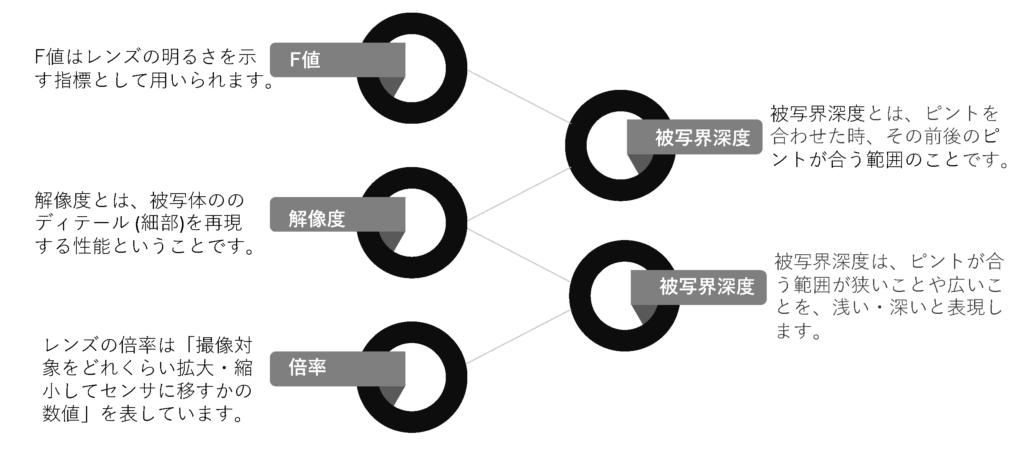

F値

F値は小さく明るいレンズほど、被写界深度は浅く、

また焦点距離が長いほど、被写界深度は浅い、という関係があります。

関係図

被写界深度

浅い

被写界深度

深い

F値

小さい

(明るい)

大きい

(暗い)

焦点距離

長い

(望遠)

短い

(広角)

解像度

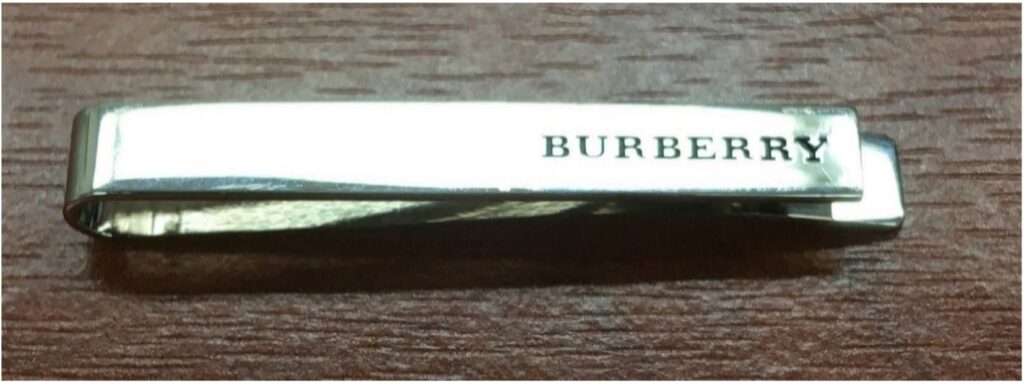

レンズ性能による解像度の違いを理解するのは難しいかもしれませんが、2パターンで撮影した写真で比較すると分かりやすいです。

高解像度

低解像度

また、レンズの「解像度」も重要です。解像度は、レンズがどれだけ細かい詳細を捉えることができるかを示します。

レンズの解像度が高くなければそのカメラの性能を十分に発揮できません。。

高性能のカメラを使用する場合は、微細な欠陥や異常を映し出すことのできる高解像度のレンズを使う必要があります。

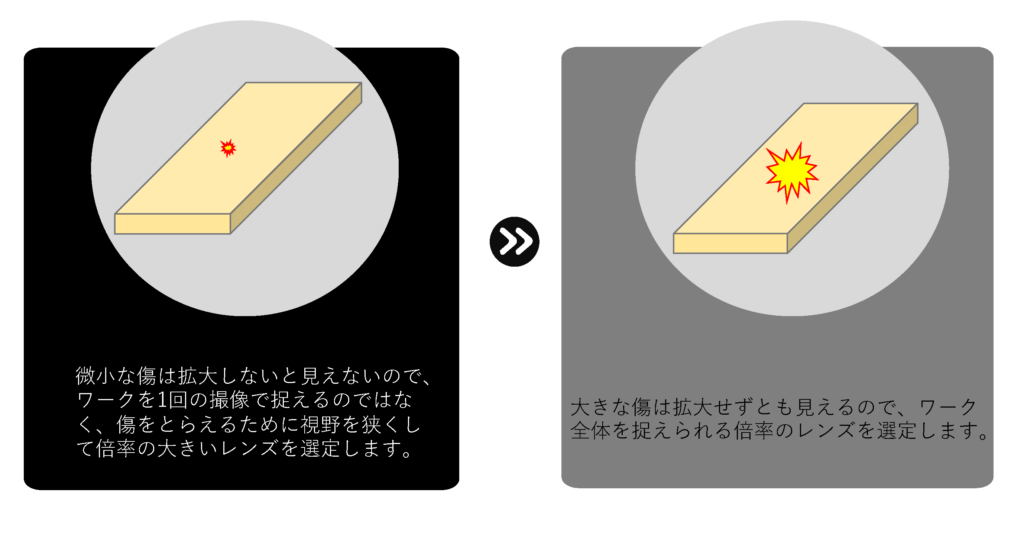

レンズ倍率=センサーの長さ÷視野幅

レンズ倍率=撮像分解能÷センサーの画素サイズという式も使われます。

03 照明選定

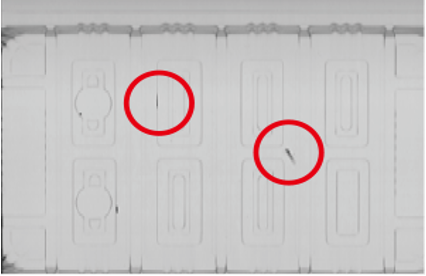

さらに、レンズと照明はカメラにとって夢のコンビネーションです。照明で観察対象を明瞭に照らすことで、撮像イメージの品質を安定して向上させます。

正しい照明を使用すると微小なディテールや隠された混入異物などが明らかになります。

照明の当て方を決める

正反射光

例:金属表面と凹凸のある刻印部分の有無検査

拡散反射光

例:透明容器の汚れ検査(斜めから照射するのが最適です。)

透過光

例:反射では出ない差や表面を見るだけでは判別困難な同系色の異物検査

照明の当て方を決める

照明形状を決める

検出内容と周囲環境から照明の種類を決めます。

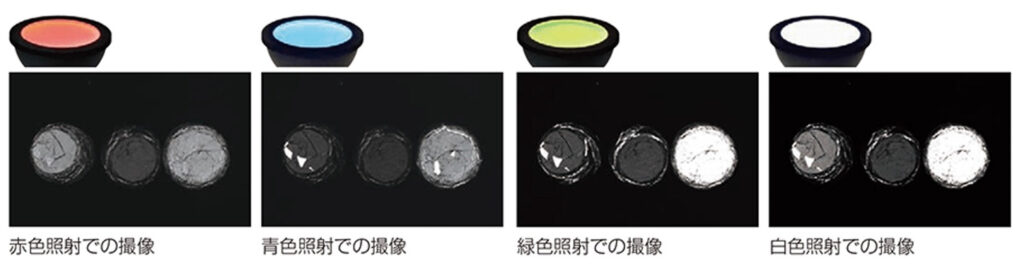

照明色を決める

ワークと背景に適用する照明の色を選択します。

波長の違いにより光が異なりますが、透過しやすいや拡散しやすいなどの特性があります。

04 NEDオンラインセミナー

撮像初心者向けに、カメラ選定の基本となる内容のオンラインセミナーを行います!

初回はカメラについて。ラインカメラだけでなく、エリアカメラやToFカメラについても扱います。

2回目は分解能と検査速度についての考え方を解説します。

このメルマガで勉強してくださっている方はぜひご参加いただければと思います。

先日新人さんたちと勉強のためお客様先の工場見学に行かせていただきました!

自社のラインカメラと画像処理機器が生産ラインにくっついていると、やっぱりうれしくなります。

新人さんたちにとっては初の工場ということで、「目が点」になってました。

初めて生産ラインみるとやっぱり圧倒されますよね。

改めてモノづくりってすごいな~と思った次第です。

最近はIT会社やコンサルティング会社が活躍する世の中ではありますが、

個人的には「物を作る」というのは経済の基本だと思っておりまして、

物を作れる、それを出荷する、出荷した先で使われるという一連の流れが素敵だなぁ~と感じます。

たくさんの人の努力の結晶が一つのものになって世の中に出ていく、

その流れを感じることのできるのは、このお仕事させていただいている中の楽しみの一つです。

これからもたくさんのものづくり企業をサポートできる立ち位置で、

NEDにできることを模索できるよう頑張っていきたいと思います♪