ご無沙汰しております。

日本エレクトロセンサリデバイス株式会社 営業企画部 竹迫です。

今回のお題は・・・

照明の使い分け~集光と拡散~

2024年も1月が終わり、え?もう?という感じですね。

年々月日の流れが速くなって、光速かな?くらいの体感具合で過ぎていくのですが、

皆様はいかがでしょうか。

さて、今回メルマガ担当を引き継いだ劉(と裏にもう一人います)が、

初展示会を迎え、準備にあたふたしてメルマガが間に合いません・・・というので、ピンチヒッターとして竹迫登場です。

古参(笑)の読者の皆様、お久しぶりです。

新規の読者の方は、初めまして。ちょっと前にメルマガ書いていた人間です。よろしくお願いします。

今回は照明の集光と拡散の違いを取り上げたいと思います。

何回実験見てもこの使い分けはさっぱりわからない・・・という感じなので、

少しでも具体的なイメージをお伝えして、感覚的につかんでいただければなと思っています。

あくまで感覚的に、なので、物理学専攻だった方などはおおらかな気持ちで見てやってください。

① そもそも照明にはどんな種類があるの?

一口に照明と言えども、素材、照射方法、形状、波長など、ありとあらゆる違いがあります。

その組み合わせでありとあらゆる照射方法を実現し、それによってカメラに欠陥を浮かび上がらせた状態の像を届けてくれます。

つまりその組み合わせをたくさん知っていて、選ぶことができないと照明の選定はできないということ・・・。

はっきり言いましょう。選ぶということにおいては、カメラより照明のほうが難しいです!!

ということで、難しいことをざっくり伝えることで定評のあるNEDメルマガで、だいたいの解説をしていきたいと思います。

素材の種類

ハロゲンランプ

●小さく明るい

●白色のみ

●長時間点灯で

高温になる

白熱電球

●自然な色に見える

●安価

●安定しない

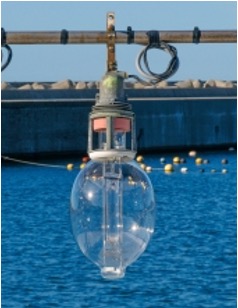

メタルハライド

●非常に明るい

●太陽光と同じ

波長構成

●高価

蛍光灯

●影ができにくい

●色が選べる

●安価

LED

●色が選べる

●とても長寿命

●熱に弱い

形の種類

照明メーカーごとに独自の形もあるのでそれについては各社に聞いてね!

図、写真はレイマック様HPより

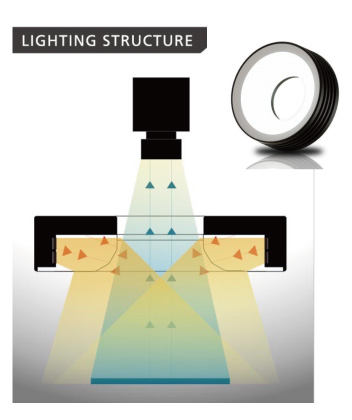

リング照明

●リング状

●角度はいろいろ

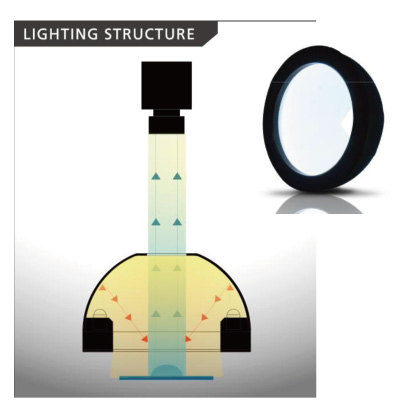

ドーム照明

●ドーム状

●真上にカメラ穴

●上から均一に

照らす

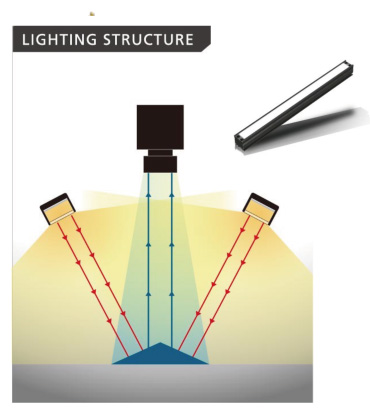

バー照明

●長尺ワーク向け

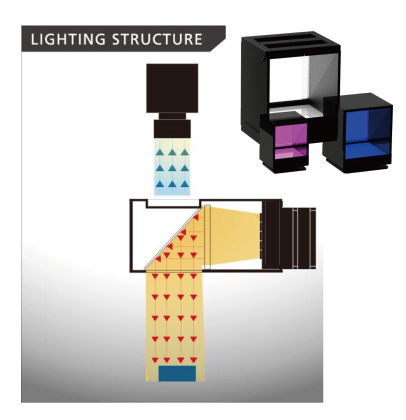

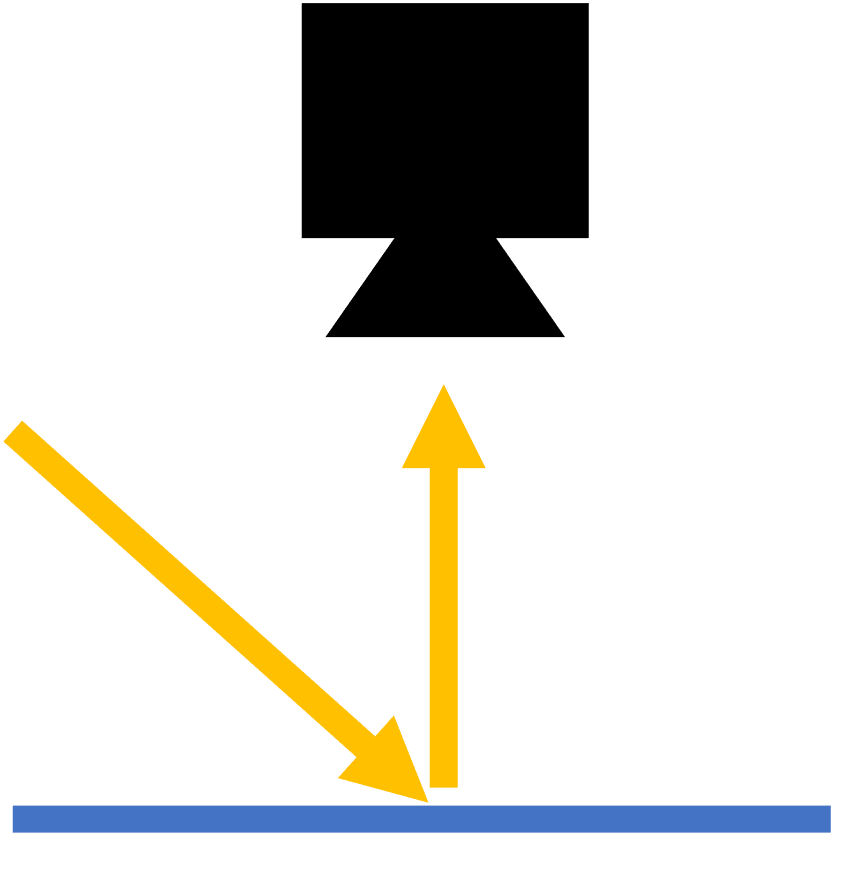

同軸落射照明

●カメラと同じ方向から

光を当てる

●ハーフミラー内蔵

ここまではなんとなく、あー聞いたことあるな、見たことあるな、という感じかもしれません。

見た目がはっきり違います。

ここからは目で見えるわけではない、想像力勝負の世界なので、脳内イメージを広げながら読み進めてください。

当て方の種類

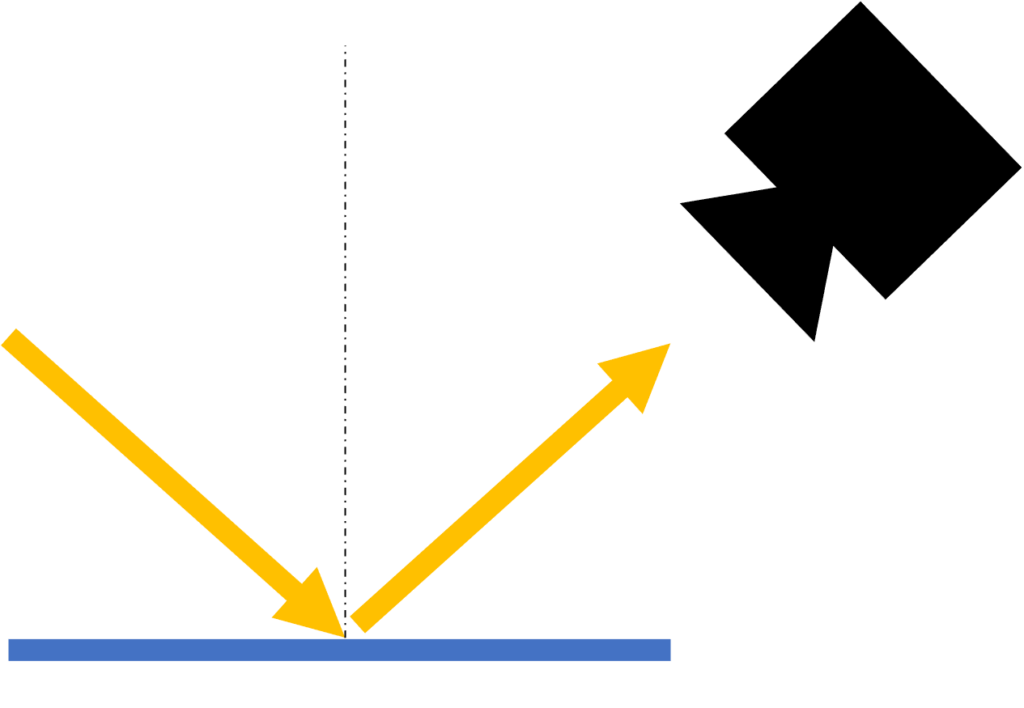

正反射

●照明からの入射光の角度と

カメラが受光する反射光の

角度が同じ

乱反射

●照明からの入射光の角度とは

違う角度の反射光をカメラが

受光する

●最も暗くなる照射方法

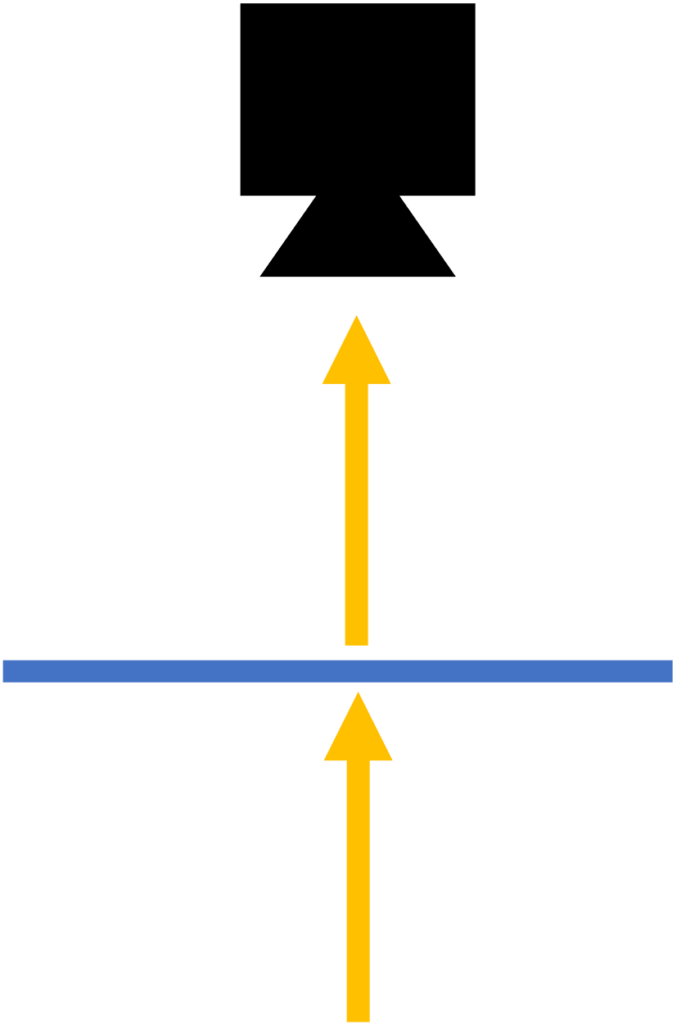

透過

●照明とカメラが正対し、

間にワークが入る

●ワークを影にして輪郭を撮影、

もしくは光が透過するワーク向け

●最も明るくなる照射方法

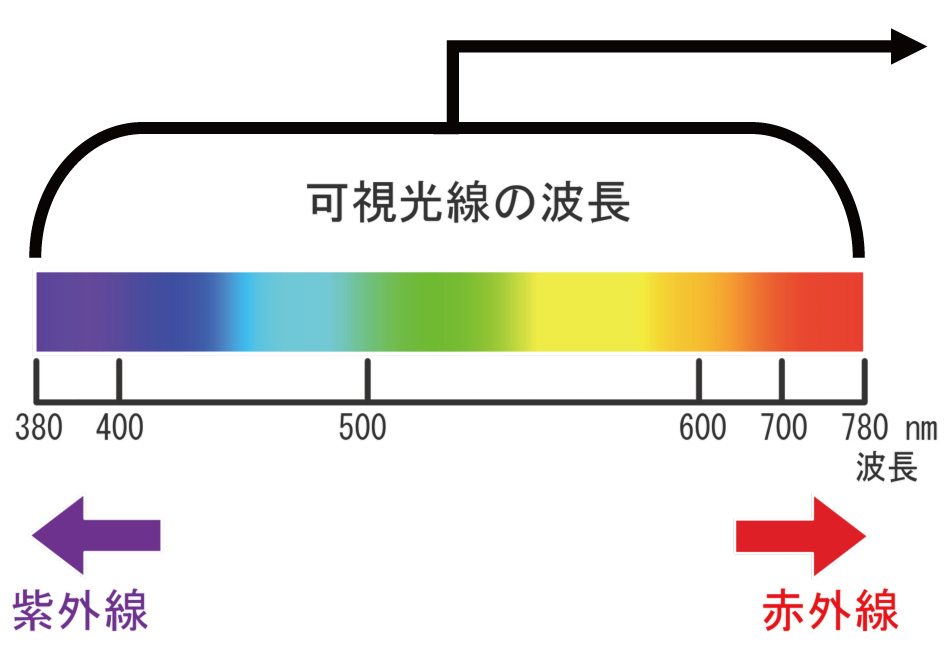

波長の種類

白色照明

●可視光全波長を含んだ照明

●最も一般的

●キズ検査が得意

カラー照明

●RGBそれぞれの波長の照明

●ワークの色との関係で

見え方が大きく変わる

●異物や汚れは赤色が得意

特殊波長照明

●紫外光、赤外光など

●可視光以外の波長

●目に当たらないよう要注意

② 集光とか拡散って何が違う?

照明を選ぶときに、色々調べたことがある方だと、拡散とか集光とか斜光とか配光とか、

その手の言葉に出くわしたかと思います。

漢字を見ればだいたいの意味はわかるものの、じゃあ実際どうなるの?と言われると、

うーんどうなるんだろ?と思う言葉たち。

理論的にはいろいろとあるのだと思いますが、皆様が知りたいのはあくまで選び方、使い方ですよね。

ということで、この辺の言葉たちを選ぶときの目線でざっくり解説します♪

エリアカメラを使うとき

ほぼほぼ拡散照明一択です。安心して拡散照明を使ってください。

ただ非常にレアケースで集光照明を使うときがあります。

拡散照明だと照明ムラが気になる・・・など、均一に光らせたい時です。

拡散照明:空間を全体的に照らす

集光照明:撮像エリアだけ集中して照らす

ただ距離を離す必要があったり、拡散照明と同じ条件では使えないこともありますので

照明メーカー様に事前に相談してみてください。

ラインカメラ×

とりあえず撮ってみる場合

エリアカメラと同じく、ひとまず拡散照明を使います。だいたいこれで事足ります。

ただ照射レベルやカメラのゲインを上げてもどうにもこうにも暗い!という場合、集光照明を検討します。

ただ集光照明にすると圧倒的に光軸合わせが難しくなります。

目には見えていないレーザービームにカメラのセンサーを合わせる

みたいなミッションが発生してしまって、

ただでさえ難しいといわれるラインカメラの設置難易度が

上がってしまいます。

初めてラインカメラ使うよ!という方は集光照明を検討する前に、

ぜひお問い合わせいただきたいです。

カメラ側でいろいろできることもありますので。

ラインカメラ×

キズがうつりにくい場合

ラインカメラを使うときのライン照明は、基本的に搬送方向に垂直に設置します。

その場合搬送方向に垂直(照明と同じ向き)のキズには影ができ検出しやすく、

搬送方向に平行(照明とクロスする方向)のキズには影ができにくく検出が難しいことがあります。

そんな場合に使うのが斜光照明です。

照射方向が45°になっていて、斜めから光が当たるので、どちら向きのキズでもある程度検出できるという

平均を取ったような画像になります。

③そのほか気にしたいところ

そのほか照明を使うにあたって頭に入れておきたいことがいくつかありますので、

ポイントまとめてみました。

ご参考までに見ていただければと思います。

近づけて使う

対象物に照明を近づければ近づけるほど明るい画像が撮れますので、

照明は可能な限り近づけましょう。

ボリュームは

下げる

制御ボリュームを上げすぎると、照明の寿命が縮まります。

システムのメンテナンスコストを下げるためにも

制御ボリュームをMaxで使うような構成は避けましょう。

50%での使用が目安です。

光量変化に

気を付ける

家庭用照明をお使いの時に実感されていると思いますが、LED照明も劣化します。

検出がうまくいかなくなったり、画像が暗くなったときには、

照明の光量が減少していないか、確認してみてください。

実際に試す

今回のメルマガは王道中の王道のみを抽出して記載しています。

正直照明の当て方はすごくたくさんあるので、この時はこう!みたいなセオリーは

あるにはあるもののケースによってちょっとずつ違いがあることが多いです。

とにかく自社のワークで試してみてください。

④ドドンと公開☆5月までのオンラインセミナー

NEDでは、月に1回のペースでオンラインセミナーを開催しています。

2月から5月までは産業用カメラとそれにまつわる諸々、画像検査とその流れに関連する諸々をまとめるセミナーになります。

実はあんまり知らないよね~と思っている方、初心者目線で学びなおしたい方、

もちろん仕事で初めてかかわるので勉強しないと!という方。

皆様にわかりやすく産業用カメラ、画像検査の概要をお伝えします。

「検査自動化までの道のり~AI or 画像処理~」

- 検査の自動化って?

- 自動化の工程を分解しよう

- 工程ごとの難易度を検討しよう

- 判定って突き詰めると・・・

- AIで判定って、結局何しているの?

- 比較検討!画像処理 vs AI

対象:検査自動化運用検討中の方

日程:2/27 13:30~14:30

「検査を徹底効率化~並列検査×オブジェクト指向~」

- 並列検査とは?

- ポイントは1つ!待ち時間ゼロ!

- 盲点はココ…ハードウェアの選定

- オブジェクト指向とは?

対象:検査効率化の課題を検討中の方

日程:3/28 13:30~14:30

【初心者必見】

カメラを使うと何ができる?産業用カメラの用途と種類

- 産業用カメラとは

- 産業用カメラの用途

- エリアカメラ/ラインカメラについて

- 特殊な波長を利用したカメラについて

対象:産業用カメラにご興味のある方

日程:4/25 13:30~14:30

【初心者必見】

最適な検査効率を目指すには?分解能と検査速度の最適解

- 産業用カメラとは

- 検査速度を上げるカメラのパラメータ

- 検査速度を上げる時の検討事項

- インターフェースとフレームグラバーボードの意義

- 各インターフェースの特徴と選び方

対象:産業用カメラにご興味のある方

日程:5/30 13:30~14:30

竹迫と同じチームで、普段メルマガを書いてくれている劉。

彼女は、日本語が流暢なので忘れそうになりますが、実は中国(地方ではなく国のほう)出身です。

一緒に仕事していると日々考えさせられることが多くて、大変面白いです。

例えば先日、竹迫がCCに劉を入れて、お客様に送ったメールを読んでいた彼女。

劉 「日本語では~お客様が指示するという定型文がありますか?」

竹迫 「いや?定型文としてはないかな~」

劉 「竹迫さんが、お客様に、ご指示くださいって書いてますよね。指示するのは竹迫さん?」

竹迫 「いやいや、お客様だよ」

劉 「お客様は上司?」

竹迫 「いやいや、上司じゃないよ(笑)」

劉 「中国語で考えるとちょっと変な感じですけど、日本語は普通ですか?」

竹迫 「そうだね~、そんな変な、引っかかる言葉遣いじゃないと思うけど・・・」

彼女は何が気になったかというと、

中国では「指示する」という言葉は上司から部下に対して、しか使わないそうです。

だからお客様に対して「指示を出してほしい」と伝えるのは、とても違和感があるそう。

日本だと「上の立場」「下の立場」みたいな、ざっくりした意味で捉えますが、

中国で日本みたいな使い方をすると、若干嫌味っぽくなってしまうとか

(早く決めろよ、みたいなニュアンスになっちゃうのかな・・・)。

たまにこういうやり取りが発生して、中国のほうが言葉の使い方が厳格に決まっていることが多いな、と

文化的な差を感じさせてくれて、大変楽しませてもらっています。

日常に若干のスパイスを加えてくれる、そんな彼女が送る産業用カメラと画像処理のメルマガ、

これからもお楽しみに~♪